Le Village

Saint-Zacharie est situé au bord de l’Huveaune, dans le Var, au pied du Massif Aurélien, à une altitude de 250 m.

Au fil des ruelles, on découvre de vieilles portes surmontées de beaux « mascarons », des places ombragées, des squares accueillants et de nombreuses fontaines toutes plus pittoresques les unes que les autres.

A égale distance des zones de forte densité de population que sont les agglomérations d’Aix-en-Provence, Marseille et Toulon, l’altitude peu élevée de Saint-Zacharie et sa proximité de la mer le font bénéficier d’un micro climat.

Saint-Zacharie plonge ses racines dans un passé très reculé. Les hommes du néolithique sont peut-être les premiers occupants du sol Zacharien. Suite à cette période néolithique on aborde une période de transition celle des Celto-Ligures avant de recevoir des colons Romains. A Saint-Zacharie et aux environs on a retrouvé de nombreux vestiges de cette occupation romaine. Ainsi plusieurs “ villas ” romaines très riches et populeuses s’élevaient sur les rives et près des sources de l’Huveaune, dans la délicieuse vallée de Saint-Zacharie.

Après les invasions, les occupations suivies de destructions, ce sont les épidémies qui désolent la Provence et il est fort probable que la vallée de l’Huveaune fut elle-même ravagée par ce fléau.

Au IXème siècle la région est occupée par les Maures. Saint-Zacharie s’appelait alors Rastoin et était constitué de quelques huttes construites autour d’une église, celle du VIIème siècle qui existait sur l’emplacement de celle actuelle.

Tout fut rasé et démoli lorsque Guillaume, comte de Provence, appelé le libérateur commença à chasser les sarrasins de Provence.

En 1030, un prêtre accompagné de deux ou trois moines vinrent prendre possession des ruines de la vieille église et en août 1034, le hameau de Rastoin devenait le village de Saint-Zacharie.

Un monastère et une église restaurée dédiée à Saint-Zacharie, furent les fondements du nouveau village formé de trois localités autrefois distinctes : Orgnon – Rastoin – La Canorgue

Il est vrai qu’à Saint-Zacharie, il n’y en a pas moins de seize, pour la plupart construites sous la municipalité Hercule Gaimard entre 1838 et 1848.

Fontaine du Lion d’Or, Fontaine de la place Saint-Roch, Fontaine de la place Dréo, Fontaine de la place de la Maintenance, Fontaine de la Marianne place Ledru-Rollin, Fontaine de la place de l’Eglise, Fontaine du cours Marceau, Fontaine de la place de la Céramique.

Les autres fontaines, d’une importance moindre quant à leur origine et leur dimension, se trouvent quartier du Pavillon, boulevard de la Libération, avenue Frédéric Mistral, La Petite Foux, avenue Juramy, Montée des Potiers, Le Pavillon, et boulevard Bernard Palissy.

C’est un ensemble artistique et homogène qui a conservé son mobilier : boiserie du chœur, stalles, chaire à prêcher, tribune avec balustrade, grille de communion et tableaux du XIXème.

Dans cette église est conservée une curieuse relique « Lou San Sabatoun » ainsi que le Retable de Saint-Eloy et l’Autel-tombeau dorés à la bronzine.

Les lavandières de Saint-Zacharie s’y retrouvaient régulièrement pour laver leur linge et bavarder entre elles, pendant que les enfants jouaient au bord de l’Huveaune.

Les années fastes se sont situées depuis le début du siècle jusqu’à la guerre 39-45. Très nombreuses étaient les usines qui, à cette époque là, donnèrent le renom à Saint-Zacharie.

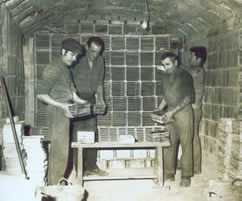

La production principale était les derniers temps, les carreaux de terre naturels ou vernissés, ainsi que les plinthes de soubassement. En fait, l’aventure avait commencé bien avant, lorsqu’un certain Pierre Toche, ouvrier céramiste venu de Moustier-Sainte-Marie, qui, trouvant l’argile extraite à Saint-Zacharie d’excellente qualité, donna à l’industrie locale un sérieux coups de pouce en apprenant aux artisans locaux à » faire autre chose » que des tuiles et des briques, que des ustensiles ménager tels les tians et les plats.

Ce fut le début de la prospérité du village qui vit ses artisans potiers, dont le nombre grandit rapidement, fabriquer des articles de poterie de grande qualité. Entre 1900 et 1930, on compta jusqu’à 24 usines de céramique. La renommée du village était faite, les commandes affluaient de toutes régions, de tous pays.

Le témoignage le plus spectaculaire est actuellement la batterie de quatre fours à flamme récemment restaurée.

De dimensions impressionnantes (entre 5.20 et 5.80 m de hauteur, environ 7 m de largeur et 8.65 de longueur), ces édifices sont de structure interne très simple. Une seule chambre de cuisson au dessus des foyers est construite en moellons chemisés de briques largement ferraillés.

Les voûtes et carreaux sont eux bâtis en minces mallons montés sur cintres. Ces élévations se doublent de deux chambres de chauffe, avec couloirs d’accès et foyers alimentant chacun en charbon un four.

Ce dispositif est à la fois le dernier témoin du passé industriel qui a façonné l’identité de Saint-Zacharie et le dernier témoin visible en France, à notre connaissance, de ce type d’installation qui date probablement de la fin du XIXème siècle. Il est tout à fait intéressant de noter que la technologie choisie par les constructeurs est relativement archaïque, si l’on se réfère aux solutions généralement adoptées dans la région même à cette époque.

Les conditions de travail des chauffeurs devaient être ainsi très éprouvantes.

Leur préservation a pris tout son sens dans le cadre de la valorisation patrimoniale du passé industriel de la céramique à Saint-Zacharie et constitue un noyau de son centre d’interprétation

Ils paraissent servir de liaison entre les anciens bourgs de La Canorgue au Nord, Rastoin au Centre (Saint-Zacharie) et Orgnon au Sud.

En partant du côté Nord et en descendant vers le Sud :

Saint-Roch, Saint-Antoine, Saint-Victor, Saint-Bernard, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Pierre, Nativité, Sainte-Marthe, Sainte-Madeleine, Saint-Lazare, Saint-Jacques Le Majeur.

L’oratoire est un lieu où on ne peut entrer, mais constituant un habitacle « niche », où est déposé un personnage vénéré, à caractère généralement religieux.

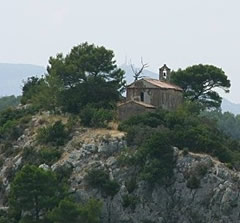

Cette chapelle fut construite par ordre de Bringier-Monnier en 1542 et portait alors le nom de Chapelle de Sainte-Croix.

Il y a quelques années, une équipe de bénévoles a restauré cette chapelle, laquelle a été inaugurée et bénie le 16 septembre 1991 et dans laquelle, régulièrement est dite une messe.

l’Annonciation datant environ de l’an 1040 de notre ère. Elle fut d’abord l’Eglise paroissiale du village d’Orgnon, désservie par les Religieux de Saint-Victor (Abbaye de Marseille) qui avaient le titre de Seigneurs d’Orgnon.

Au fur et à mesure de la désaffectation du village d’Orgnon au profit de Saint-Zacharie, la chapelle perdit peu à peu de son importance. Elle fut incendiée pendant les guerres de Religion et ne fut rétablie qu’en 1609

En 1863, un Curé de Saint-Zacharie, ému devant la vétusté et le dénuement de la chapelle, voulut redonner à Notre-Dame d’Orgnon sa véritable vocation de sanctuaire.

On pouvait y voir, sur ses murs, quelques ex-voto, témoignages de grâces obtenues par l’intercession de Notre-Dame d’Orgnon.

Le 20 octobre 1870 eut lieu l’inauguration et la bénédiction de la chapelle terminée.

Pendant très longtemps, les zachariens motivés par une grande piété traditionnelle, montaient à Orgnon le 25 mars, jour de l’Annonciation. Puis un curé nommé Davin, transféra ce pèlerinage au deuxième lundi de Pâques, le lundi de Quasimodo.

Aujourd’hui, la couronne de verdure qui enserre les sources, accueille, chaque dimanche de nombreux visiteurs. Plusieurs sources offrent une eau fraîche et limpide, dont le débit, malgré les périodes de sécheresse, demeure raisonnable.

En prenant par le sentier qui débute au-dessus des sources les plus éloignées, on peut rejoindre au niveau du Pont d’Orgnon, la route qui mène à la Sainte-Baume et au Plan d’Aups Sainte-Baume, passant tout près de la Chapelle de Notre-Dame d’Orgnon.

Venir à Saint-Zacharie

- Par Autoroute

De Nice : A8 Sortie 35 St-Maximin

De Marseille : A52 Sortie 34 Auriol

D’Aix en Provence : A52 Sortie 33 - Par Avion

Aéroport Marseille-Marignane

Aéroport Toulon-Hyères - Par train

Gare Marseille St-Charles